お口全体の将来を考えた歯周病治療

歯周病は日本人の8割近くが患っているといわれ、

歯を失う原因の1位となっています。

どれほど技術が進んでも、

天然の歯に勝るものはありません。

ご自身の歯を1本でも多く残し、

きちんと咬める快適な口腔を維持することは、

おいしく食事が摂れるだけではなく、

将来的な生活の質の維持・向上につながります。

当院では、口腔外科を専門とする

院長の経験と知見を活かし、

土台となる歯ぐき、歯槽骨を含め、口腔全体の

健やかさを目指した歯周病治療に取り組みます。

SYMPTOMSこんな症状ありませんか?

歯周病は、痛みなどの自覚症状がなく進行し、

気づいたときには重症化していることが

ほとんどです。

以下のような症状がある場合には、

早めにご相談ください。

- 歯を磨くと血が出る

- 口の中がネバネバする

- 口臭が強い

- 歯がぐらぐらする

- 硬いものが噛みづらい

- 歯ぐきが腫れている

ABOUT PERIO歯周病とは?

- 歯周病の原因は「プラーク(歯垢)」

-

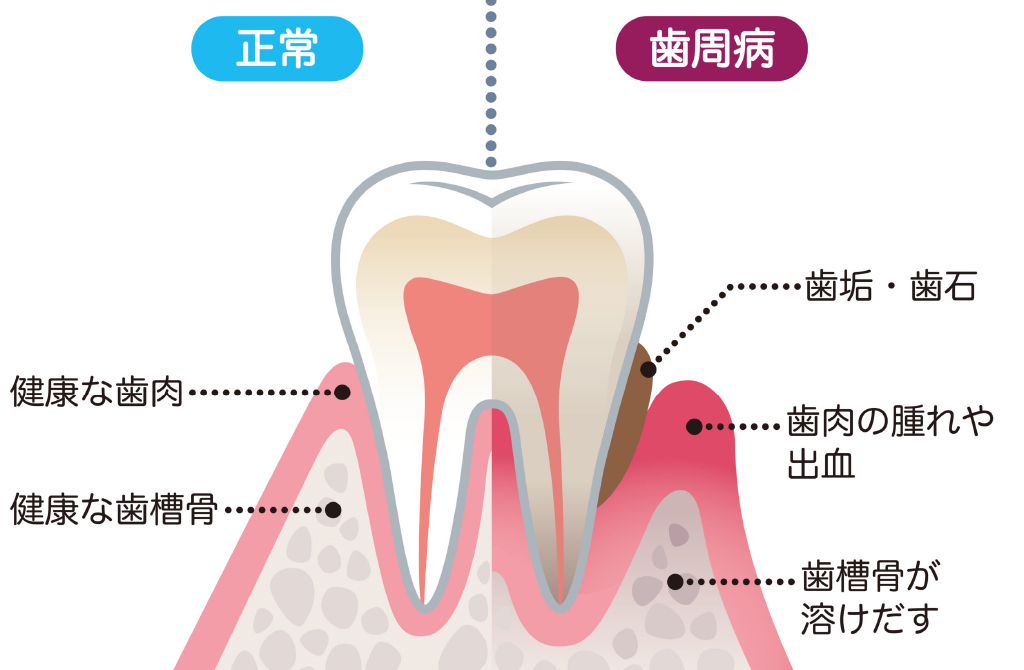

歯周病は、歯と歯肉の境目(歯周ポケット)にたまった歯垢に棲みついた細菌(歯周病菌)が繁殖することで引き起こされる感染症です。 歯ぐきが赤く腫れたり、出血しやすくなるのは、この細菌による毒素によって炎症を起こしているためです。

炎症が歯ぐきに限定されているときは歯肉炎、それ以上に進行すると歯周炎(歯槽膿漏)と呼ばれます。歯肉炎から歯周炎へと移行すると膿が出て口臭の原因になる、歯槽骨が溶け支えられなくなった歯が抜け落ちてしまうなどの症状が進みます。

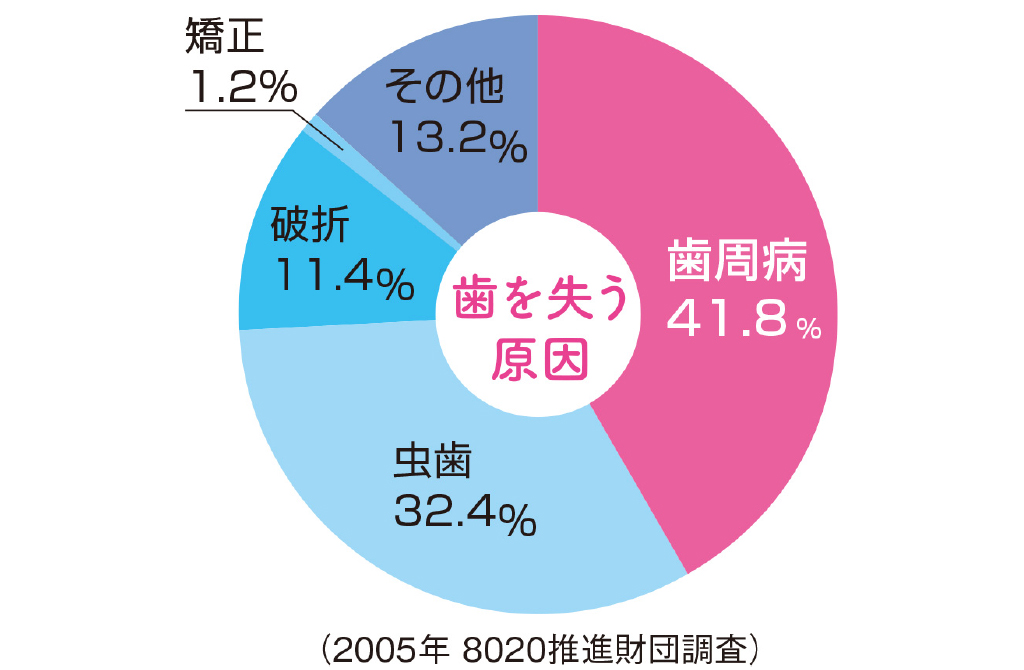

- 歯を失う1番の原因が歯周病

-

日本人が歯を失う原因の1位は歯周病であり、成人の80%が歯周病を患っていると言われています。

歯周病には、痛みなどの自覚症状がないことがほとんどです。そのため、ご自身が歯周病であることに気づかないうちに症状が進行し、結果的に歯を失うことになります。

また、歯周病によって溶けてしまった歯槽骨(顎の骨)は、元に戻すことはできません。歯を補う場合にも、土台となる骨が損なわれているために義歯をうまく固定できなかったり、将来的にしっかりとうまく咬めなくなるリスクが高まります。

FEATURES当院の歯周病治療の特徴

口腔外科医ならではの

口腔全体を捉えた歯周病治療

歯周病の治療には、炎症を抑えるためのプラークコントロールはもちろん、咬み合わせをはじめとする口腔全体に関わる幅広い知識や専門性、高い治療技術が求められます。また、歯周病の原因となる感染源の細菌を徹底的に取り除き、破壊された歯周組織を回復させるための外科的処置も必要となります。

当院では、口腔外科医として口の中や顎まわりを含めたさまざまな高度処置を手掛けてきた院長の経験・技術により、安全性の高い、口腔全体を踏まえた高精度な治療を、患者さんお一人おひとりの症状・状態にあわせてご提供します。

- 最新の歯周病治療機器で

歯をメンテナンス -

歯周病治療は、歯ぐきのケアが全てではありません。当院では、歯周病治療の一環として、歯の見た目も美しくなるよう、専門の機械を用いて磨き上げます。なかでも、頑固な着色汚れなどがある方には、水と微細なパウダーを歯の表面に吹きかけることで汚れを除去する、メルサージュエピック2in1と呼ばれる専用機器を使用することがあります。それにより、歯の表面を傷つけることなく、効率的に汚れを除去することができます。

また、このパウダートリートメントは、歯周ポケット内やインプラント表面の清掃にも適しており、歯面やインプラント表面を傷つけることなく、バイオフィルム(プラーク・歯垢などの細菌塊)を除去することができます。

FLOW歯周病治療の流れ

-

1カウンセリング

現在の症状や生活習慣についてお伺いします。

歯周病の治療には、食生活をはじめとした日常生活の見直しも大切です。 -

2歯周検査①

まず、歯と歯ぐきの境目の溝(歯周ポケット)の深さを測ります。

歯ぐきからの出血や歯の揺れ(動揺)についてもチェックします。 -

3スケーリング・歯磨き指導

専用器具を使用し、歯垢(プラーク)や歯石を除去します。

また、患者さんの症状に合わせたアイテムで、しっかりと歯垢を取り除くための口腔ケアのアドバイスも行います。 -

4歯周検査②

スケーリングから1-2週間後に、歯周ポケットの再検査をします。

歯磨きによって歯ぐきの炎症がおさまったか、歯ぐきの中の細かい歯石の有無を確認します。 -

5SRP(スケーリング&ルートプレーニング)

歯周ポケットの深い所に付いた細かい歯石や汚れを取り除きます。

お口の中をブロックに分けて、最大6回かけて丁寧に処置していきます。●治療中に痛みを感じる場合は、麻酔をいたします。

塗り薬による表面麻酔を行い、それでも痛い場合は注射麻酔をします。●一時的にしみたり、歯ぐきが腫れる場合があります。

知覚過敏で日頃からお悩みの方はスタッフにご相談下さい。●治療によって、知覚過敏の症状が現れたり、歯ぐきが引き締まることでの歯肉退縮することがあります。 -

6歯周検査③

SRPから約2週間で再検査をします。

この検査で、歯ぐきの状態がどのくらい良くなったかを再度確認します。 -

7歯周外科治療

歯肉(歯ぐき)やそれを支える骨が破壊されている場合には、必要に応じて、それらの歯周組織を再生させる外科処置を行います。

外科的処置の際には、生体の治癒力を効果的に引き出すための歯周組織再生用材料を使用します。 -

8歯周検査④

歯周外科治療から約1-2か月後に再検査をします。

※外科処置の治癒の状態によって、再検査時期を決定します。 -

9SPT(歯周維持療法)

歯周病の治癒経過が良好でも、再発リスクが高い患者さんには、プラークコントロールだけではなく生活習慣も含めた歯科医師·歯科衛生士のサポートケアが必要になる場合があります。1-3ヶ月の間隔で、定期的なチェックを行います。

-

10メインテナンス

治療により治癒した歯肉や歯槽骨、口腔機能を維持するために、定期的に通院いただきます。

来院時には、セルフケアがきちんとできているかをチェックし、必要な場合には指導を行います。また、セルフケアでは取り除けないプラークを専用の機械で取り除き、正しい噛み合わせが維持できているかも確認します。